Imparare a fare le previsioni del tempo : nomogramma di Herlofson (PARTE 1 )

Sappiamo che per lo studio termodinamico dell'atmosfera sono stati costruiti diversi diagrammi. Oggi, vedremo a cosa serve il nomogramma di Herlofson, che ad oggi nel campo meteorologico risulta essere lo strumento più utilizzato.

Lo studio di oggi è utile a far capire a molti appassionati e non che lo studio delle previsioni del tempo, va ben oltre la visione del Lam e si basano bensì su diversi indici termodinamici che nel coso dell'editoriale odierno e di quelli dei prossimi giorni scopriremo.

Oggi, ci limiteremo in maniera basilare a dare delle descrizioni del nomogramma, mentre più avanti costruiremo i grafici.

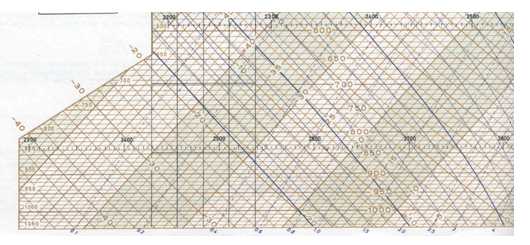

Il nomogramma, presenta come ascisse la temperatura in °C su scala lineare e in ordinate, il logaritmo naturale della pressione. In genere, l'asse delle ordinate è sempre inclinato di 45°C rispetto all'asse delle ascisse.

All'interno del nomogramma stesso, sono ben visibili numerose curve. Esse sono, le isobare ( linee orizzontali all'asse delle ascisse. Esse sono equidistanziate di 10 hpa e hanno la stessa pressione) , poi ci sono le isoterme che sono inclinate dal basso a sinistra, verso l'alto a destra con un angolo di45° ed equidistanziate di 10°C.

Per continuare la nostra descrizione degli indici, dopo quelli appena descritti troviamo le Isoigrometriche, che sono quelle linee tratteggiate inclinate dal basso verso l'alto e rappresentano il rapporto di mescolanza per aria satura. Le stesse isoigrometriche sono segnalate da numeri che indicano quanti grammi di vapore per chilogrammo di aria, sono presenti nell'aria stessa.

Vediamo poi dal grafico la presenza anche delle adiabatiche secche e sture ( concetto spiegato ieri nell'editoriale di didattica presente su MeteoPortaleItalia.it).

Adiabatiche secche: sono linee che presentano una curvatura non troppo pronunciata e che intersecano l'isobara 1000 ad ogni intervallo di 2°C. Se osservate un qualsiasi diagramma, sul suo bordo destro troverete i valori delle temperature riportati di 10°c in 10°C.

Le adiabatiche sature, intersecano l'isobara 1000 ad intervalli di 2°C. Abbiamo poi l'umidità relativa, indicata con delle linee verticali sul lato sinistro in basso nel diagramma.

Per quanto riguarda invece la rappresentazione del vento, il nomogramma presenta lla destra del grafico tre linee verticali, sulle quali sulle superfici delle isobare si riportano valori come l'intensità e la direzione del vento.

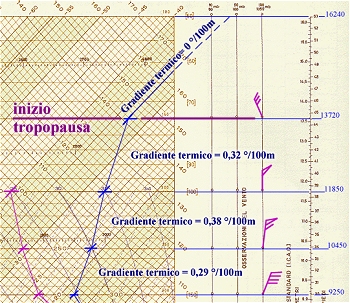

Il nomogramma permette dunque di calcolare le varie grandezze meteorologiche utili ai fini previsionali. Nei prossimi giorni descriveremo altri fattori, quali la curva di stato, la stabilità dell'aria, il livello di libera convezione (LLC) e tanto altro.

Tags: ostia, fiumicino, litorale-romano, entroterra